Le légume, une plante monstrueuse et difforme ?

|

Même si cela ne parait pas évident au début, en faisant un peu d'observation, on se rend vite compte que les légumes ne sont pas des plantes comme les autres : on ne les rencontre pas dans la nature au détour d'un chemin sauf si on tombe sur le potager du jardinier du coin.

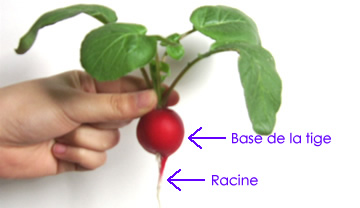

De plus, une certaine partie de la plante semble anormalement développée : les feuilles pour la salade, la racine pour la carotte, la base de la tige pour le radis (voir photo), la fleur pour le chou-fleur... |

Par sélections successives d'une plante sauvage, une partie particulière de la plante (en général celle qui lui sert naturellement de réserve) a été mise en avant.

Mais ce n'est pas juste cela, si on observe bien, on se rend compte que la plante toute entière est souvent plus développée que ses cousines (si elles existent encore) sauvages.

|

A gauche, la carotte sauvage, et à droite celle que nous consommons.

On a donné de l'embonpoint à la racine (la partie qui nous intéressait), changé sa couleur pour un bel orange plus appétissant et supprimé les racines latérales qui sont peu pratiques pour l'épluchage. De plus, il est fort probable que la carotte sauvage ait un goût puissant qui ne nous plairait plus. |  |

Les légumes étant des plantes particulières, ils ont aussi des besoins spéciaux en eau et en nutriments.

En effet, lors de leur sélection, on leur a demandé principalement de pousser le plus vite possible, en devenant le plus gros possible, sachant qu'en échange on leur fournirait à volonté l'eau et la nourriture dont ils pourraient avoir besoin.

Les légumes sont donc des sortes de pompes à eau et à nutriments.

Ceci explique que l'on ne les rencontre pas dans la nature qui est souvent beaucoup moins généreuse que le jardinier en terme d'eau et de nourriture, les légumes ne sont pas équipés pour résister à la sécheresse et à la pauvreté des sols et dans la nature ils vont vite se faire éjecter par les plantes sauvages beaucoup moins difficiles car plus rustiques.

A la rigueur on peut les trouver à l'état libre prés des tas de compost, or un tas de compost n'a rien de naturel : quelqu'un a empilé à un endroit déterminé des végétaux et/ou des dejections d'animaux (fumiers), c'est une sorte de tas d'engrais en plein air.

Abreuver les monstres

Si on fait pousser des légumes dans des pots quelconques, on va vite s'apercevoir qu'il faut les arroser assez souvent sous peine de les voir rapidement tourner de l'oeil (des feuilles en fait).

Un jardinier arrose des centaines de légumes en même temps, c'est gratifiant, on comprend sa grande motivation, mais nous, on risque de passer pas mal de temps pour quelques salades et radis en pots, ce qui est assez décourageant.

Une solution serait d'utilser un arrosage automatique mais c'est plutôt cher, compliqué, il faut une prise électrique ou mettre un réservoir en hauteur.

Et si on utilisait des pots à réserve d'eau pour avoir la paix pendant quelques jours d'affilée ?

Il s'agit déjà d'en trouver, ce qui n'est pas toujours évident dans les formats que l'on imagine pour nos légumes, et quand on en a trouvé, une pensée vient assez naturellement : "c'est quand même cher pour faire pousser 3 salades !".

On s'oriente alors vers les boites en plastique : c'est assez moche mais c'est pas grave, c'est pas cher.

Mais comment séparer la boite en deux avec un réservoir et faire passer l'eau du réservoir vers le terreau ? Des boites imbriquées avec une mêche ? Une partie du terreau qui trempe en permanence dans la réserve ? Pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser tout-simplement une bouteille coupée en deux et dont la partie "goulot" contenant le terreau serait renversée sur la partie "réservoir" ?

Une bouteille d'1,5 litre est clairement trop petite mais il existe un format plus grand assez répandu : la bouteille de 5 litres. Elle a un prix ridicule (autour d'un euro) au regard des pots à réserve d'eau du commerce et pour ce prix, en bonus cadeau on a droit à 5 litres d'eau de source ou minérale.

Reste à faire des essais.

|

Une bouteille de 5 litres coupée en deux et dont la partie supérieure est retournée sur le fond qui sert de réservoir. |

Jonction eau-terreau

Après avoir découpé la bouteille en deux à la bonne hauteur avec un cutter, la question qui se pose est : comment faire la jonction entre l'eau du réservoir et le terreau ?

Premier essai : des trous

Ce qui semble évident c'est de faire des trous dans le bouchon.

Or avec ce système les résultats obtenus sont plutôt mauvais : si les trous sont petits ils ont tendance à être bouchés par le terreau, s'ils sont gros c'est le terreau qui va passer dans l'eau, mais le plus gênant c'est que les racines de la plante vont s'accumuler dans le goulot, gêner l'arrivée d'eau et avoir tendance à pourrir : elles manquent d'oxygène dans cet espace réduit et se font tout simplement composter.

Deuxième essai : un filet

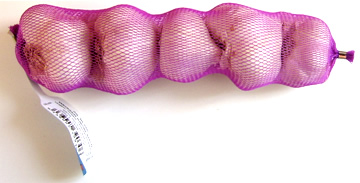

Pour laisser passer "librement" les racines dans l'eau, il semble évident qu'il faut une sorte de filet, il doit être imputrescible pour résister à un séjour prolongé dans l'eau. Or un filet en plastique est très facile à trouver dans le commerce : celui dans lequel sont vendus l'ail, les échalotes, les légumes secs (pois chiches, fèves...). Par contre celui des patates et des oignons a un écartement entre les mailles trop important : le terreau passerait trop facilement, il faut le doubler ou le tripler.

|

Un filet en plastique de gousses d'ail. L'espacement entre les mailles est d'environ 2 milimètres. |

Pour accrocher un tel filet au goulot, il y a deux méthodes simples : utiliser un fil synthétique (laine acrylique, fil de fer recouvert de plastique...) pour entourer le filet autour du goulot, ou bien évider avec un cutter la partie centrale du bouchon (à faire par un adulte expérimenté) et revisser le bouchon sur le goulot avec le filet (voir photo).

Les résultats obtenus sont bons : les racines pénètrent bien dans le réservoir et ainsi ne s'entassent plus dans le goulot.

Les plantes poussent bien.

Seul défaut : quand on soulève la partie terreau (pour récolter facilement, pour rajouter de l'engrais, etc..) et qu'on la remet, on casse très facilement les racines aquatiques de la plante au niveau du goulot, ce qui est dommageable bien-sûr pour la plante mais aussi pour la réserve d'eau (racines mortes qui croupissent).

Ce système n'est donc pas parfait, sauf si on soulève rarement la partie terreau.

|

La partie centrale d'un bouchon a été évidée au cutter puis remplacée

par un filet en plastique. Les racines de la plante sortent bien mais sont facilement cassées par les bords du bouchon. |

Troisième et dernier essai : découpage particulier du bouchon

Si on observe le fond du réservoir par le dessus, on va remarquer qu'il y a une sorte de boule au centre. Ainsi, quand la partie terreau est en position normale avec le bouchon en plastique, le bouchon ne touche pas le fond du réservoir mais il est maintenu légèrement en hauteur en son centre par cette boule. La périphérie du bouchon se trouve donc être surélevée.

Or les racines qui poussent le long du goulot, longent le goulot et ne passent pas par son centre (sauf quand il y en a beaucoup). Pour protéger ces racines il suffirait de faire des ouvertures spéciales pour les racines sur la périphérie du bouchon, elles ne seraient jamais cassées puisque cette périphérie est surélevée. Comme les racines ont de la force, on peut les faire sous forme de portes qui seraient fermées au départ (pour ne pas laisser passer le terreau), puis sous la poussée des racines, ces portes s'ouvriraient.

Les essais sont très concluants avec cette méthode.

Vue du bouchon avec ses 4 portes ouvertes :

| Vue de racines de pois sortant par les portes :

|

|

|

REMARQUE : deux petits triangles ont été découpés au centre du bouchon pour l'aération des racines, mais il s'est avéré par la suite que ça fragilisait trop le bouchon.